生成AIの急速な進化により、企業のAI活用は実験段階を終え、実装と成果が厳しく問われるフェーズに入りました。

その中で今、静かに、しかし決定的な注目を集めているのがマスターデータ管理(MDM)です。

かつてはバックオフィスの地味な仕組みと見なされがちだったMDMが、2026年にはAIの性能と信頼性を左右する中核基盤へと変貌しています。

生成AIやRAG、エージェンティックAIを本気で業務に組み込もうとしたとき、多くの企業が直面するのが「データが原因でAIが使えない」という現実です。

表記揺れ、重複、責任所在の曖昧なデータは、AIにとって致命的なノイズになります。

MDMは、こうした問題を解消し、AIが正しく推論し、自律的に行動するための土台として再定義されつつあります。

本記事では、2026年時点でのMDMを取り巻く技術進化、市場動向、法規制、そして日本企業の先進事例を俯瞰します。

LLMによる名寄せ革命、Graph RAGとの関係、主要ベンダーの戦略、さらには300億円規模の価値創出事例までを整理します。

AI時代に競争力を維持したいと考える方にとって、MDMを理解することがなぜ不可欠なのか、その全体像を掴める内容です。

2026年におけるMDMの位置づけと役割の変化

2026年におけるマスターデータ管理(MDM)の位置づけは、過去20年続いてきた「守りの基盤」から明確に転換しています。もはやMDMは、データ整合性や監査対応のためだけのバックオフィス機能ではありません。生成AIが実運用フェーズに入り、企業内の意思決定や業務実行を担うエージェント型AIが増える中で、MDMはAIが信頼して参照できる中核基盤へと進化しています。

IDCの市場分析が示すように、データマネジメント市場は高成長を維持していますが、その内実は単なるツール需要ではありません。ROIが明確に説明できないMDM投資は選別され、AI活用と直結するMDMだけが経営アジェンダに残るという構造変化が起きています。これはアセットマネジメントOneが指摘するAI投資バブルへの警戒とも軌を一にします。

この変化を象徴するのが、MDMが「AIのための燃料精製所」と表現されるようになった点です。生成AIやRAGは、量よりも質の高いコンテキストを必要とします。重複や曖昧さを含んだマスターデータは、AIにとってノイズでしかなく、ハルシネーションの温床になります。そのためMDMは、AI活用の前工程ではなく、AI性能を左右する中枢工程として再定義されています。

| 観点 | 従来のMDM | 2026年のMDM |

|---|---|---|

| 主目的 | データ整合性・統制 | AI活用の前提条件整備 |

| 位置づけ | IT部門主導 | 経営・事業戦略直結 |

| 価値の測り方 | ミス削減・監査対応 | 意思決定速度・収益創出 |

経済産業省が警鐘を鳴らした「2025年の崖」を通過した現在、日本企業は明確に二極化しています。レガシー刷新とMDM整備を進め、データをData as a Productとして扱える企業は、AIによる収益化フェーズへ移行しました。一方で、部分最適に留まった企業は、AI導入以前のデータ是正に追われ、競争力を失いつつあります。BCGが分析する通り、その差を生んだのは技術力ではなく、経営層がMDMを戦略投資と認識したかどうかです。

2026年のMDMはまた、「ビジネス・エージェントの作戦基盤」という新たな役割も担っています。AIエージェントが自律的に判断・実行するためには、顧客、製品、組織といったエンティティが一貫した意味で定義されていなければなりません。MDMは、人間とAI、さらにはAI同士が共通理解を持つための“語彙と文脈”を提供する存在になっています。

このように2026年のMDMは、コストセンターから価値創出の中核へと位置づけが根本から変わりました。生成AI時代においては、「どのモデルを使うか」以上に、「どのマスターデータを、どの品質で持っているか」が競争力を左右します。MDMは静的な管理基盤ではなく、AIと共進化する戦略資産として、企業の中枢に据え直されているのです。

生成AI時代にMDMが再注目される理由

生成AIの本格活用が進むにつれ、企業内で改めてMDMが注目されている最大の理由は、生成AIの性能と信頼性がマスターデータの品質に強く依存するという現実が広く共有され始めた点にあります。大規模言語モデルは高度な文章生成能力を持つ一方で、参照するデータが曖昧、重複、不正確であれば、もっともらしい誤答を返してしまいます。いわゆるGarbage In, Garbage Outの問題が、生成AI時代において顕在化したのです。

IDCが指摘するように、2026年はAI投資のROIが厳しく問われる局面に入り、単なるデータレイク構築やAIツール導入では成果が出ないことが明確になっています。その中でMDMは、AIが参照すべき「信頼できる唯一のデータ」を整備し、ビジネス成果に直結する基盤として再評価されています。MDMはもはや守りのガバナンスではなく、AI活用の成否を左右する戦略的インフラとして位置付けられています。

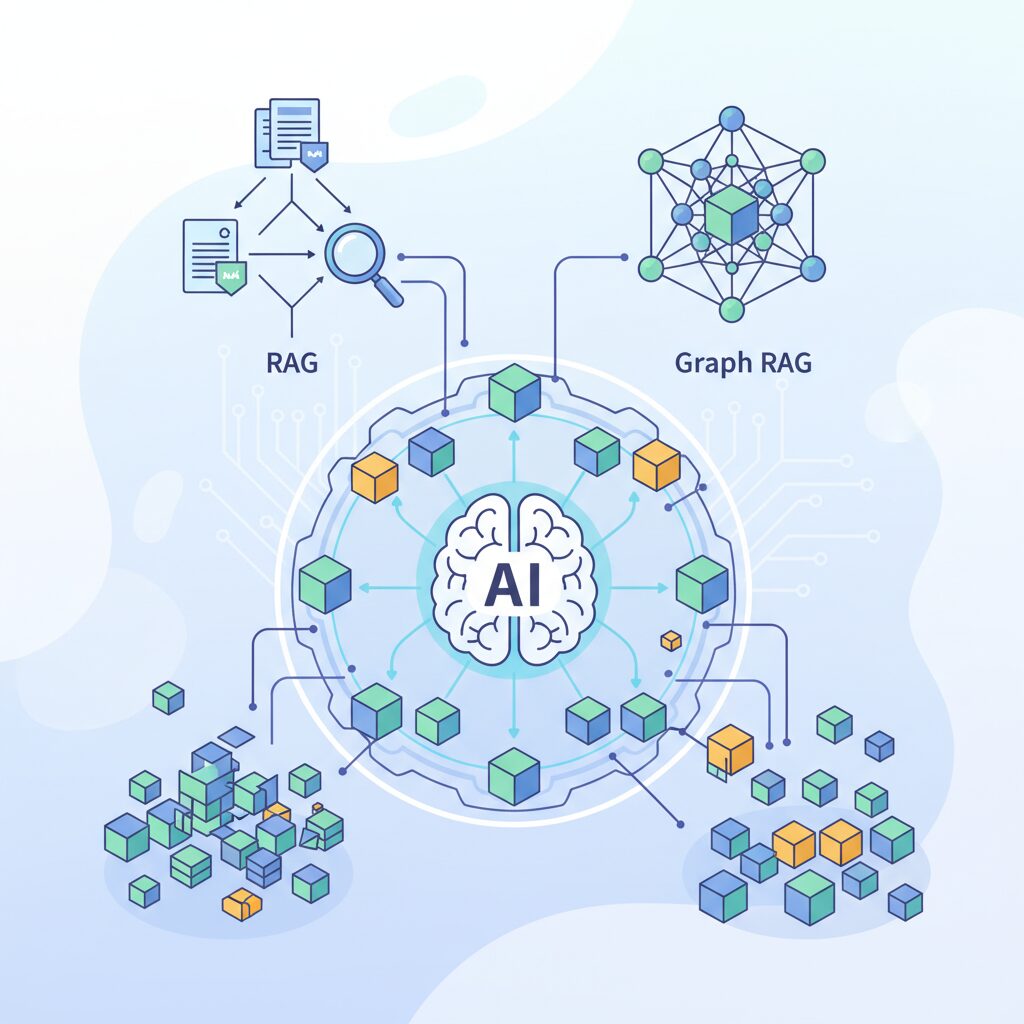

特にRAGの普及は、MDM再注目の決定打となりました。RAGは外部・内部データを検索して生成AIの回答精度を高める手法ですが、その検索対象が整理されていなければ効果は発揮されません。信頼性の低い顧客名、製品名、組織情報を含むデータを参照すれば、AIは誤った前提で推論を進めてしまいます。MDMによってエンティティが統合・正規化されていることが、RAGの前提条件になりつつあります。

| 観点 | MDM未整備の場合 | MDM整備後 |

|---|---|---|

| 生成AIの回答精度 | 表記揺れや重複により誤答が発生 | 統一されたマスターに基づき安定 |

| RAGの検索品質 | ノイズが多く関連情報を取り逃す | 意味的に正しい情報を高精度で取得 |

| AIガバナンス | 判断根拠を説明できない | データ来歴を追跡可能 |

さらに重要なのは、生成AIに対する社会的・法的要求の高まりです。EU AI Actをはじめとする各国のAI規制では、AIの判断根拠や利用データの説明責任が求められています。Gartnerが指摘するように、どのデータがどのAIに使われたかを説明できない企業は、コンプライアンスリスクを抱えることになります。MDMはデータリネージや統制の起点となり、AI時代の説明可能性を支える中核として不可欠な存在になっています。

加えて、LLMによるエンティティ・レゾリューションの進化も、MDMの価値を押し上げています。arXivで公開された研究によれば、LLMは従来のルールベース手法を超える精度で名寄せを行い、その判断理由を自然言語で説明できます。これにより、MDMは人手による修正コストを大幅に削減しつつ、AI自身が品質向上に貢献する自律的な基盤へと進化しています。

生成AIが業務の中核に入り込む2026年、MDMは「過去のデータ管理手法」ではなく、AIを安全かつ収益性高く使いこなすための前提条件として再定義されています。この再評価こそが、生成AI時代にMDMが再び脚光を浴びている本質的な理由です。

LLMがもたらしたエンティティ・レゾリューションの進化

LLMの登場によって、エンティティ・レゾリューションは単なる名寄せ処理から、高度な意味理解と推論を伴う知的プロセスへと進化しました。従来のMDMでは、文字列一致や事前定義ルール、あるいはランダムフォレストなどの機械学習モデルが主流でしたが、これらは非構造化データや文脈依存の表記揺れに弱いという限界がありました。

2025年以降に発表された複数のarXiv論文によれば、LLMを用いたエンティティ・レゾリューションは、精度と適用範囲の両面で従来手法を大きく上回る成果を示しています。特に、文脈理解と推論能力を活用したクラスタリング型アプローチは、未知のエンティティや曖昧な属性を含むデータでも安定したマッチングを可能にしています。

最大の変化は、LLMが「意味」を扱える点にあります。例えば「ABC Tech」「ABC Technology Solutions」「ABCテクノロジー」といった表記が混在していても、住所、業種、関連URLなどの補助情報を文脈として統合し、同一企業である可能性を総合的に判断できます。これはJaccard係数や編集距離では到達できなかった領域です。

| 観点 | 従来手法 | LLM活用手法 |

|---|---|---|

| 扱えるデータ | 構造化データ中心 | 非構造化・半構造化も対応 |

| 表記揺れ対応 | 事前ルール依存 | 文脈理解で柔軟に対応 |

| 未知エンティティ | 精度低下 | 推論により対応可能 |

さらに注目すべきは、Next Record Set Creationと呼ばれる新しい比較戦略です。これは、全件総当たりではなく、次に比較すべきレコード群をLLM自身が選択する仕組みで、計算コストを抑えながら精度を高めます。大規模データを扱うエンタープライズMDMにおいて、実運用を可能にした重要な進歩です。

もう一つの決定的な進化が説明可能性です。GPT-4クラスのモデルは、「なぜこの2つのレコードを同一と判断したのか」を自然言語で説明できます。研究では、属性一致だけでなく、矛盾点や不確実性も併記する出力が確認されており、データスチュワードは判断理由を確認するだけで承認作業を進められます。

この結果、エンティティ・レゾリューションは単なる前処理ではなく、AI活用全体の信頼性を左右する中核機能へと位置付けが変わっています。ガートナーが指摘するように、AI時代のMDMでは「正確であること」だけでなく、「なぜ正しいのかを説明できること」が競争力の源泉になります。

LLMがもたらした進化は、精度向上に留まりません。人間の判断プロセスを言語化し、スケールさせた点にこそ本質があります。これにより、エンティティ・レゾリューションは属人的な職人技から、再現性のある知的インフラへと昇華したのです。

RAGとGraph RAGを支えるMDMの中核機能

RAGやGraph RAGが企業システムに定着した2026年において、MDMは単なるデータ保管庫ではなく、AIの推論品質を左右する中核機能として再定義されています。特に重要なのは、検索対象となるエンティティの同一性と意味的整合性を保証する機能です。MDMが崩れると、RAGは高確率で誤検索とハルシネーションを引き起こします。

従来のRAGではベクトル検索の精度が注目されてきましたが、実運用では「何を検索させるか」がより本質的な課題になります。IDCやGartnerが指摘するように、生成AIの回答精度の大半は入力コンテキストの品質に依存します。ここでMDMは、顧客・製品・組織といった基幹エンティティを正規化し、AIが参照すべき唯一の正解データを提供します。

Graph RAGではこの役割がさらに拡張されます。エンティティ単体ではなく、取引関係、所属、依存関係といった「関係性」そのものが推論材料になるためです。MDMはナレッジグラフの起点として、関係の正当性と更新一貫性を維持する責務を担います。

| MDM機能 | RAGへの影響 | Graph RAGへの影響 |

|---|---|---|

| エンティティ解決 | 誤った文書検索の防止 | 誤ったノード接続の防止 |

| 関係性管理 | 限定的 | 推論精度を直接左右 |

| データガバナンス | ハルシネーション抑制 | 説明可能性の担保 |

特に注目すべきは、LLMを活用したエンティティ解決とMDMの融合です。arXivに公開された近年の研究では、LLMが文脈理解を用いて企業名や人物名の揺れを高精度で統合できることが示されています。これによりGraph RAG上のノード重複が大幅に減少し、推論経路の信頼性が向上します。

また、説明可能性もMDMの中核機能として重要性を増しています。Gartnerが強調するように、AIの回答根拠を追跡できないシステムは、規制対応や業務利用に耐えません。MDMに実装されたデータリネージと変更履歴は、Graph RAGが辿った関係パスを人間が検証するための基盤になります。

InformaticaやSAPがMDMにエージェント型AIを組み込んだ背景にも、この要請があります。AIが自律的に検索や推論を行うほど、その前提となるマスターの正当性が問われるからです。MDMはRAGとGraph RAGを支える裏方ではなく、AI知能の信頼性そのものを構成する中枢神経です。

結果として2026年のMDMは、検索精度向上のための前処理ではなく、AIが世界をどう理解するかを規定する認知基盤へと進化しました。この中核機能を軽視したRAG実装は、スケールすればするほど誤答を増幅させる構造的リスクを抱えることになります。

エージェンティックAIと自律型ガバナンスの実装例

エージェンティックAIの実装が進むことで、MDMは「人が統制する仕組み」から「AIが自律的に守り、改善する仕組み」へと進化しています。2026年時点では、InformaticaやStibo Systems、SAPといった主要ベンダーが、タスク指示型ではなく、目的達成型で行動するAIエージェントをMDM基盤に組み込み始めています。

最大の特徴は、ガバナンス業務そのものが自動化されている点です。例えばデータ品質管理では、人間が事前に詳細なルールを設計するのではなく、AIエージェントがデータ分布や業務文脈を解析し、欠損値補完や異常検知ルールを自律生成します。Gartnerが指摘するように、2026年以降のガバナンスは「ルール主導」から「インテント主導」へ移行しつつあります。

実装例を整理すると、以下のような役割分担が見えてきます。

| 領域 | 従来型MDM | エージェンティックAI実装後 |

|---|---|---|

| データ品質 | 人手でルール定義 | AIが自律生成・継続最適化 |

| 変更管理 | 申請書ベース | 対話型で意図を理解 |

| 外部連携 | 個別IF開発 | AIが信頼ソースを選択 |

特に注目すべきは「自律型ガバナンス」の考え方です。EU AI Actなどの規制強化により、データリネージや説明責任が不可欠となる中、AIエージェントは全てのマスター変更に対し、なぜその判断に至ったのかを自然言語で記録します。これはarXivで報告されている説明可能なLLM活用研究とも整合しており、監査対応コストを大幅に削減する効果が確認されています。

国内企業でも応用は現実段階にあります。JDMC受賞企業の分析によれば、AIエージェントをガバナンス補佐として活用することで、データスチュワードの確認工数が30〜50%削減されたケースが報告されています。人間は全件チェックから解放され、AIが提示した変更理由やリスク評価のみを判断すればよくなります。

このように、エージェンティックAIは業務自動化ツールではなく、ガバナンスの意思決定構造そのものを再設計する存在です。MDMがAIエージェントの行動基盤となることで、企業はスピードと統制を同時に満たす、新しい自律型データ経営へと踏み出し始めています。

グローバルMDMベンダーのAI戦略と競争環境

2026年のグローバルMDMベンダー競争は、機能追加の優劣ではなく、AIを中核に据えたプラットフォーム戦略の完成度で明確な差が生まれています。各社はMDMを単独の管理ツールとしてではなく、生成AI、分析基盤、業務アプリケーションを横断的につなぐ「AI前提のデータ基盤」として再定義しています。

特に先行しているのがInformaticaです。同社はIntelligent Data Management Cloudを軸に、CLAIRE Copilotやエージェント型AIを実装し、データ品質・名寄せ・ガバナンスを自律的に最適化する方向へ進化させています。Microsoftとの戦略的連携により、Azure OpenAI Service上のAIエージェントがMDMの信頼データを直接参照できる点は、ForresterやGartnerの分析でも「事実上の業界標準になり得る動き」と評価されています。**AIを使うためにMDMを整えるのではなく、AIがMDMを動かす設計思想**が特徴です。

SAPは異なるアプローチを取っています。SAP Master Data Governanceでは、AIを裏方の自動化エンジンとして活用しつつ、ビジネスユーザー体験の改善に集中しています。SAP Sapphire 2025で示された自然言語による変更要約や対話型変更申請は、複雑なデータモデルを意識させない設計です。これはERPとMDMが密結合するSAPならではの強みであり、RISE with SAPによるS/4HANA移行需要と相まって、既存顧客基盤を軸に着実な競争優位を築いています。

Stibo Systemsは、小売・製造業向けの多ドメインMDMにAIエージェントを組み込み、PIMやサプライチェーン文脈での実装力を武器にしています。Forrester Waveでリーダーに選出された背景には、ESGデータや製品トレーサビリティといった非財務データをAIで扱える点があります。**業界特化型のデータモデルとAIを融合させる戦略**は、水平展開型ベンダーとの差別化として機能しています。

| ベンダー | AI戦略の中核 | 競争優位の源泉 |

|---|---|---|

| Informatica | エージェント型AIによる自律化 | マルチクラウド横断の標準基盤 |

| SAP | ユーザビリティ重視のAI支援 | ERPとの深い統合 |

| Stibo Systems | 業界特化AIと多ドメイン管理 | 小売・製造業への適合力 |

| Ataccama | DQとMDMのAI統合 | データファブリック適合 |

Ataccamaは、データ品質、MDM、データカタログを単一基盤で統合し、AIによるルール生成や異常検知を強化しています。GartnerのMagic Quadrantでも評価されている通り、データファブリックやメッシュを採用する企業にとって、構造的に相性が良い点が競争力となっています。

このように、2026年の競争環境では、AI機能の有無では差別化できません。**どのAIが、どのデータに、どの文脈でアクセスできるかを設計できているか**が、グローバルMDMベンダーの勝敗を分けています。企業にとっては、機能比較ではなく、自社のAI戦略と最も整合するMDMエコシステムを選ぶ視点が不可欠です。

日本企業におけるMDM先進事例と成果

日本企業におけるMDMの先進事例を見ると、共通しているのはMDMを単なるデータ管理基盤ではなく、明確な経営成果を生み出す装置として再定義している点です。JDMCやIT Leadersの公開情報によれば、2025年から2026年にかけて高い評価を受けた企業の多くが、AI活用とMDMを不可分のものとして推進しています。

特に象徴的なのが関西電力の取り組みです。同社は全社的なデータガバナンスとMDM基盤を早期に整備し、AI活用を前提とした業務改革を進めてきました。その結果、DXとデータ活用によって約300億円規模の価値創出を実現したと公表しています。JDMCの審査講評でも、価値創出額をKPIとして明示し、経営層がMDMを戦略テーマとして統括した点が成功要因として挙げられています。

アパレル業界ではアダストリアの事例が注目されています。複数ブランドを横断する顧客・商品マスターをMDMで統合し、ノーコード・ローコードツールを活用して運用を内製化しました。その結果、年間約4,000万円の運用コスト削減を達成しています。ここではMDMがマルチブランド戦略とオムニチャネル施策の基盤として機能した点が重要で、在庫最適化やLTV向上といったビジネス施策に直結しています。

| 企業名 | MDM活用の焦点 | 主な成果 |

|---|---|---|

| 関西電力 | 全社データガバナンスとAI活用 | 約300億円の価値創出 |

| アダストリア | マルチブランド統合MDM | 年間約4,000万円のコスト削減 |

| 日本郵船 | IT・OT統合データ基盤 | 経営判断の迅速化 |

| 星野リゾート | データモデリング主導 | 変化対応力の向上 |

日本郵船の事例では、MDMの概念をデータレイク全体に拡張し、船舶の運航データと基幹システムの情報を統合しています。Snowflakeを中心とした基盤により、ROICなどの経営指標を迅速に算定できるようになり、市況変動の大きい海運業においてデータドリブンな意思決定速度を大幅に高めたと評価されています。

また星野リゾートは、ツール導入以前にデータモデリングを徹底した点が特徴です。業務の実態に即したデータの「型」を定義することで、システム変更や新規施策にも柔軟に対応できる基盤を構築しました。AWSの導入事例でも、MDMが現場主導の内製化とスピード感を支える土台になっていることが示されています。

これらの事例から明らかなのは、日本企業のMDM成功例では必ず成果指標が明確で、AI活用や経営判断と直結しているという点です。MDMを整備した企業ほど、データを使った意思決定の質と速度を競争力に転換できていることが、複数の受賞事例から裏付けられています。

法規制・データ主権がMDM設計に与える影響

法規制とデータ主権の強化は、2026年のMDM設計において避けて通れない制約条件になっています。特にEU AI Actの施行を契機として、AIが利用するデータの出所、加工履歴、利用目的を説明できることが企業に求められるようになりました。**MDMは単なるデータ統合基盤ではなく、法的説明責任を果たすための証跡管理システムとして再定義されつつあります。**

欧州委員会やOECDのAIガバナンス議論によれば、高リスクAIに該当する業務では、学習データの適法性と代表性を証明できない場合、事業停止や罰金といった制裁リスクが現実的に想定されています。そのためMDM設計では、マスターデータそのものだけでなく、どの規制体系に基づき取得・管理されているかというメタ情報を標準項目として保持する設計が一般化しています。

| 規制・概念 | MDM設計への影響 | 具体的な管理要件 |

|---|---|---|

| EU AI Act | AI学習・推論データの透明性確保 | データ来歴、利用AIモデルとの紐付け |

| GDPR | 個人データの域外移転制御 | 保存地域、同意ステータスの管理 |

| データ主権 | 国・産業単位での管理分離 | 論理分割、フェデレーテッドMDM |

ここで重要になるのがデータ主権という視点です。データ主権とは、データがどの国・法域のルールに従って管理・利用されるべきかという考え方であり、クラウドや生成AIの普及によって一気に現実問題となりました。ガートナーも、2026年以降はグローバルMDMにおいて「中央集権型」から「フェデレーテッド型」への移行が加速すると指摘しています。

フェデレーテッドMDMでは、グローバル共通のエンティティ定義を維持しつつ、実データは各国・各地域の法規制に準拠した形で分散管理されます。**日本国内では、個人情報保護法とウラノス・エコシステムの両立を見据え、法人番号やIMI共通語彙基盤と自社マスターを正確にマッピングできるMDM設計が競争力の源泉になります。**

内閣官房のデータ利活用方針でも示されている通り、今後は企業単位ではなくサプライチェーンや産業単位でのデータ連携が前提となります。この環境下では、社内最適なコード体系や項目定義はむしろリスクになり得ます。MDMは自社のための管理台帳ではなく、外部と安全につながるための翻訳層として設計される必要があります。

結果として、法規制・データ主権対応はMDMに追加コストを強いる要素ではなく、AI活用を持続可能にするための前提条件です。規制を意識したMDM設計ができている企業ほど、新しいAIサービスやデータ連携に素早く適応できるという逆説的な構図が、2026年にはすでに明確になっています。

MDM導入を阻む組織課題と乗り越えるための実践ポイント

MDM導入が停滞する最大の要因は、ツール選定やAI技術ではなく、組織構造と意思決定プロセスにあります。BCGが「2025年の崖」の総括で指摘している通り、多くの失敗事例は技術的限界ではなく、経営層の関与不足と部門間の分断に起因していました。MDMは全社横断でデータ定義を統一する取り組みであるため、既存の権限構造や評価制度と正面から衝突しやすいのです。

特に顕著なのが、データのオーナーシップを巡る対立です。営業、製造、マーケティングなど各部門が「自分たちのデータ」を最適化してきた結果、同一の顧客や製品であっても定義が異なり、統合に強い抵抗が生まれます。IDC Japanも、AI活用が進まない企業の共通点として、データガバナンスをIT部門任せにしている点を挙げています。

| 組織課題 | 背景 | 実務上の影響 |

|---|---|---|

| 経営層の関与不足 | MDMをIT施策と誤認 | ROI不明確で途中頓挫 |

| 部門サイロ化 | データ定義の歴史的差異 | 名寄せ精度の低下 |

| 人材不足 | DX人材の市場枯渇 | 運用が属人化 |

これらを乗り越える第一の実践ポイントは、MDMを「守りの管理」ではなく、ビジネス価値を生む仕組みとして再定義することです。JDMCデータマネジメント賞を受賞した関西電力では、MDMを含むデータ基盤をAI活用と一体で設計し、価値創出額という経営KPIと直接ひも付けました。このように成果指標を経営言語で示すことで、部門間調整が一気に進みます。

第二のポイントは、現場を巻き込む運用設計です。星野リゾートの事例が示すように、業務実態に即したデータモデリングを現場主導で行うことで、MDMは「押し付けられたルール」から「仕事を楽にする共通基盤」へと認識が変わります。ノーコードツールの活用や、SAP MDGのAssisted Changeのような対話型支援機能は、専門人材不足を補う現実的な手段です。

第三に重要なのが、AI時代特有のガバナンス意識です。EU AI Actをはじめとする規制強化により、データの来歴や判断根拠を説明できないMDMはリスクそのものになります。Gartnerが強調するように、説明可能性を前提としたMDM運用を組織文化として根付かせることが、生成AI活用の持続性を左右します。

MDM導入を阻む壁は根深いものの、経営視点での価値定義、現場参加型の設計、そしてAIガバナンスへの適応という三点を押さえることで、組織課題は実践的に克服できます。MDMは組織の在り方を映す鏡であり、その改革はデータ戦略そのものの成熟度を示しています。

2027年以降を見据えたMDMとAI基盤の展望

2027年以降を見据えると、MDMとAI基盤の関係は「連携」や「融合」という段階を超え、相互に進化を駆動する共進化モデルへ移行していきます。Gartnerが示す意思決定中心型エンタープライズの概念が現実味を帯びる中で、MDMは単なる正確性の担保装置ではなく、AIが提示する判断の信頼性を根底から支える存在になります。

この変化を象徴するのが、エージェンティックAIの高度化です。2026年時点ではデータ品質補正や変更申請支援が中心でしたが、2027年以降はAI自身が業務目標を理解し、必要なマスターデータの状態を逆算して維持する動きが強まると見られています。ForresterやGartnerの分析でも、AIエージェントが複数の業務アプリケーションを横断しながらデータ整合性を保つ世界観が示されています。

| 観点 | 2026年 | 2027年以降 |

|---|---|---|

| MDMの役割 | AI活用の前提条件 | AI意思決定の制御点 |

| ガバナンス | 人主導+AI補助 | AI主導+人の監督 |

| 価値指標 | データ品質KPI | 意思決定精度・収益貢献 |

また、RAGはGraph RAGを越え、マルチモーダルかつリアルタイム更新されるマスターグラフへ進化していきます。製品、顧客、契約、規制といった異種エンティティが時間軸を含めて管理され、AIは「今この瞬間に有効な正解」を導出します。これはMITやスタンフォード大学のデータ基盤研究でも議論されている方向性であり、静的なSSOTの概念を再定義するものです。

さらに重要なのがデータ主権と国際相互運用性です。ウラノス・エコシステムやGaia-Xの議論が進むにつれ、MDMは社内最適では完結しなくなります。自社マスターを外部標準と安全に接続・切断できる能力が競争力そのものとなり、識別子管理や語彙同期はAI基盤設計の必須要件になります。

AI投資の選別が進む時代において、MDMへの継続投資は見えにくいコストではありません。IDCが指摘するように、データガバナンスの成熟度はAI活用の成果と強く相関します。MDMとAI基盤を切り離さず、一体の戦略資産として設計できるかどうかが、2027年以降の企業価値を大きく左右していきます。

参考文献

- IT Leaders:JDMCが「2025年データマネジメント賞」を発表、大賞の関西電力はDX/データ活用で300億円の価値創出

- Informatica:インフォマティカ、マイクロソフトとの連携を強化し、信頼性の高いデータによる生成AIを加速

- arXiv:In-context Clustering-based Entity Resolution with Large Language Models

- Data Nucleus:RAG in 2025: The enterprise guide to retrieval augmented generation, Graph RAG and agentic AI

- SAP Community:SAP Master Data Governance – Roadmap Session at SAP Sapphire 2025

- Gartner:Master Data Management: Definition, Process, Framework and Template