AIは医療現場を本当に変えたのか。そう感じている方も多いのではないでしょうか。かつては実証実験や一部業務の効率化にとどまっていた医療AIですが、2026年現在、その位置づけは大きく変わりました。生成AIは「使ってみる段階」を超え、臨床・経営・研究の中核を担う存在になりつつあります。

特に注目されているのが、自ら状況を認識し、計画を立て、実行し、結果を振り返る「エージェント型AI」の登場です。医師や看護師が細かな指示を出さなくても、高次の目的を理解して業務を完遂するこの仕組みは、医療従事者の働き方や患者体験を根本から変え始めています。

さらに、AI導入の成果がROIとして数値で示され、診療時間の短縮、再入院率の低下、事務コスト削減といった具体的な成果が世界各地で報告されています。日本でも法制度の整備と実装事例が加速し、医療AIは現実的な選択肢となりました。本記事では、2026年の医療AIを巡るパラダイムシフトを、最新事例やデータを交えながら体系的に整理します。AIに関心のある方が、今何が起きているのかを俯瞰できる内容です。

2026年に起きた医療AIのパラダイムシフトとは

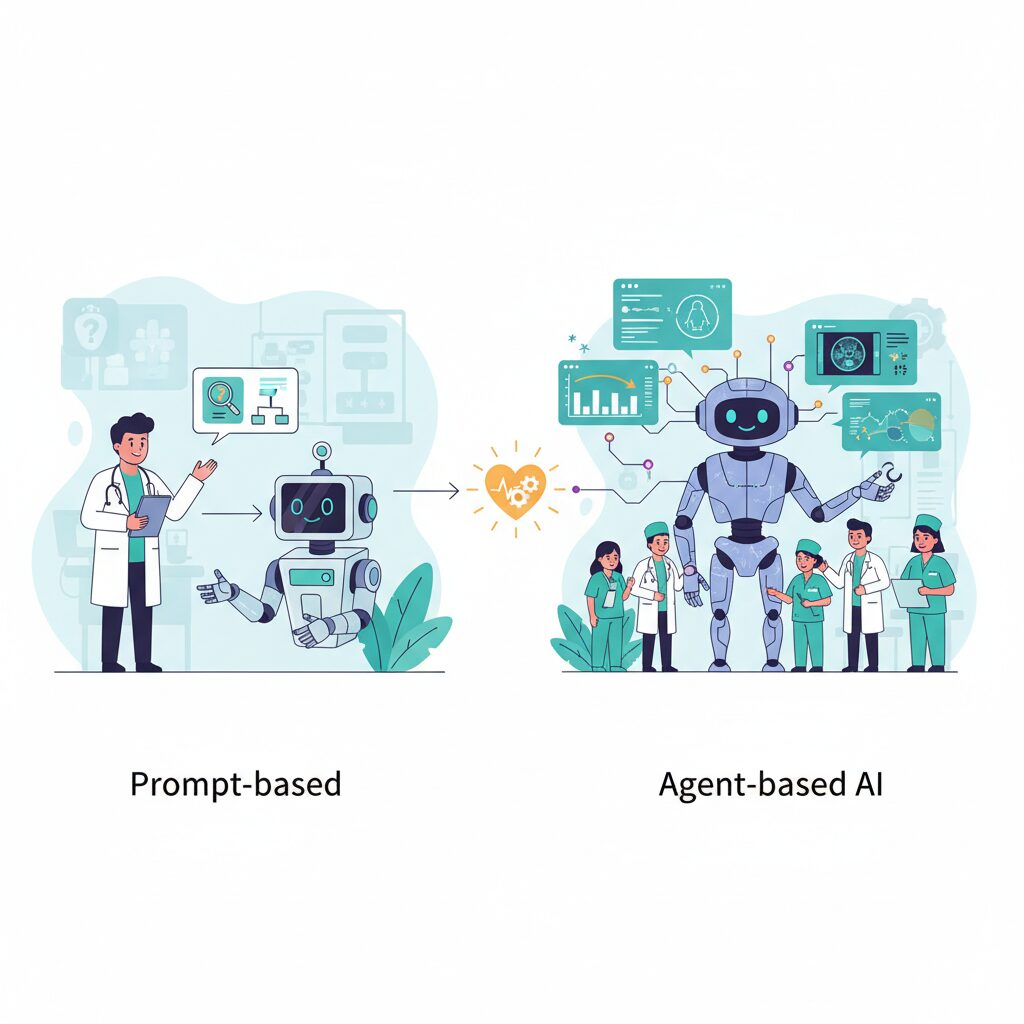

2026年に起きた医療AIの最大のパラダイムシフトは、生成AIが「便利なツール」から自律的に価値を生み出すワークフローパートナーへと進化した点にあります。2024〜2025年に主流だったプロンプト応答型AIは、人間が細かく指示を出す前提でしたが、2026年には認識・計画・実行・反映を自ら回すエージェント型AIが臨床現場の中心に据えられました。

この変化は単なるUIや性能向上ではありません。医療システム全体が「試験導入」から「規模拡大とROIの最大化」を目的とする成熟フェーズへ移行したことを意味します。デロイトの2026年調査によれば、80%以上のヘルスケア経営層が、エージェント型AIが臨床・経営・バックオフィスの全領域で中長期的価値を生むと回答しています。

象徴的なのが、高血圧管理のような慢性疾患対応です。医師が詳細な手順を指定しなくても、AIエージェントが電子カルテから過去データを抽出し、最新ガイドラインと照合し、薬剤調整案や検査オーダー案、患者説明資料までを一連の流れで提示します。タスク単位ではなく目的単位で動く点が、従来AIとの決定的な違いです。

| 観点 | 従来のプロンプト型AI | 2026年のエージェント型AI |

|---|---|---|

| 人間の関与 | 逐次的な指示が必要 | 高次目的のみ指定 |

| 業務範囲 | 文書作成・検索中心 | 臨床・事務の横断的実行 |

| 評価軸 | 使いやすさ | ROI・KPI達成 |

この転換を後押ししたのが、導入効果を数値で示す文化の定着です。待ち時間短縮、再入院率低下、事務コスト削減といったKPIがAIベンダーに求められるようになり、価値を証明できないAIは淘汰され始めました。実際、米国や日本の医療機関では、文書作成時間を70%以上削減するなど、明確な成果が報告されています。

さらに、世界の医療AI市場は2026年に約560億ドル規模へ拡大し、エージェント型AIとマルチモーダルAIの実用化が成長を牽引しています。Fortune Business Insightsなどの分析によれば、この成長は一過性ではなく、病院経営の前提条件そのものを変える構造的変化と位置付けられています。

2026年の医療AIは、もはや「AIを使うかどうか」を議論する段階ではありません。AIと人間の役割分担を前提に、いかに医療の質と持続可能性を高めるかという問いへ、業界全体が一斉に舵を切ったことこそが、この年に起きた本質的なパラダイムシフトです。

プロンプト型からエージェント型AIへの進化

生成AIは当初、ユーザーが与えた指示に一度きりで応答する「プロンプト型」が主流でした。しかし2024〜2025年を境に、その限界が明確になります。指示が具体的でなければ期待した結果が得られず、複数ステップの業務では人間が逐一介入する必要があったからです。この課題を根本から解決したのが、エージェント型AIへの進化です。

エージェント型AIは、単なる応答エンジンではありません。自ら状況を認識し、計画を立て、実行し、その結果を振り返るという循環的なプロセスを持ちます。JMIRに掲載された臨床AI研究によれば、この「認識・計画・実行・反映」のループを備えたAIは、従来型モデルと比べて複雑な業務フローの完遂率が大幅に向上すると報告されています。人間は細かな操作指示ではなく、目的そのものを伝えるだけで済むようになりました。

| 観点 | プロンプト型AI | エージェント型AI |

|---|---|---|

| 指示の粒度 | 具体的で詳細 | 目的レベルで十分 |

| 処理範囲 | 単発タスク | 複数工程の自律実行 |

| 人間の関与 | 常時必要 | 監督・最終判断のみ |

医療分野での高血圧管理の例は、この違いを象徴しています。プロンプト型AIでは「血圧データを要約して」といった単機能の依頼にとどまっていました。一方、エージェント型AIは「高血圧を安定させる」という臨床的意図を受け取ると、電子カルテから過去データを抽出し、最新ガイドラインと照合し、薬剤調整案や検査オーダー案、患者説明資料までを一貫して準備します。デロイトのヘルスケア調査では、この自律的ワークフローが医療従事者の事務作業時間を大幅に削減し、ROIを可視化できる段階に入ったと指摘されています。

重要なのは、エージェント型AIが人間を置き換える存在ではない点です。最終判断や責任は医師や専門家が担い、AIはその思考と行動を拡張するパートナーとして機能します。専門家の間では「AIは指示待ちの部下から、自律的に動く同僚へと変わった」と表現されることもあります。この進化により、AI活用の本質はプロンプトの巧拙ではなく、どの目的を任せ、どこを人間が監督するかという設計力へと移行しました。

プロンプト型からエージェント型への転換は、AIが便利な道具から、業務そのものを動かす存在へと格上げされたことを意味します。この変化を理解することが、2026年以降のAI活用を読み解く重要な鍵になります。

ROIで評価される医療AIと病院経営へのインパクト

2026年の医療AIは、「導入したかどうか」ではなく「どれだけROIを生んだか」で評価される段階に入っています。病院経営においてAIはもはや先進性の象徴ではなく、人件費・時間・収益構造に直接影響を与える経営装置として位置付けられています。

デロイトが発表した2026年のヘルスケアエグゼクティブ調査によれば、80%以上の経営層が生成AIおよびエージェント型AIに対し「中長期的に明確な投資回収が可能」と回答しています。注目すべき点は、ROIの源泉が診断精度の向上だけでなく、業務プロセス全体の再設計にあることです。

| 経営指標 | AI導入による変化 | 経営インパクト |

|---|---|---|

| 文書作成時間 | 20〜70%削減 | 医師・看護師の稼働最適化 |

| 収益サイクル | コーディング精度向上 | 一人あたり年1万ドル超の増収 |

| 患者対応 | 待機・離脱率大幅減 | 患者満足度と回転率向上 |

例えば米国セントルークス・ヘルスシステムでは、生成AIをレベニューサイクル管理に組み込むことで、臨床医一人あたり年間約13,000ドルの増収を達成しました。これは診療報酬の自動算定や記載漏れ防止といった、人手では限界のあった領域をAIが補完した結果です。

日本においてもROIの可視化は進んでいます。名古屋医療センターで運用されている退院サマリー作成支援AIは、作成時間を28分から8分へ短縮しました。この削減効果は単なる効率化にとどまらず、時間外労働の抑制と医師の離職リスク低下という経営上のリスクマネジメントにも直結しています。

重要なのは、ROIが「コスト削減」だけで測られなくなった点です。待ち時間の短縮や説明品質の均一化によって患者満足度が向上すれば、紹介率や地域での病院ブランドにも波及します。世界経済フォーラムが指摘するように、医療AIの真の価値は財務指標と非財務指標を同時に押し上げる点にあります。

エージェント型AIが自律的に業務を回す2026年の病院では、「AIを入れる余裕があるか」ではなく、「AIなしで経営が成り立つか」が問われ始めています。ROIで語れる医療AIこそが、次世代の病院経営の競争力そのものになりつつあります。

世界の医療AI市場規模と成長トレンド

世界の医療AI市場は、2026年時点で明確に「量から質」へと成長フェーズを移行しています。Fortune Business Insightsなどの調査によれば、世界の医療AI市場規模は2020年の49億ドルから、2025年には393.4億ドルへと急拡大し、**2026年には560.1億ドルに到達する見通し**です。この成長は単なる技術ブームではなく、医療現場で実証されたROIが投資を後押ししている点が大きな特徴です。

特に注目すべきは、2024〜2025年に広がった生成AIの試験導入期を経て、2026年には病院経営や保険制度に組み込まれる「前提技術」へと格上げされたことです。デロイトのヘルスケア業界向け調査では、**80%以上の経営層が生成AIおよびエージェント型AIは中長期的に不可逆な価値をもたらす**と回答しており、投資判断が実験的予算から本格的な設備投資へと変化しています。

| 年次 | 世界の医療AI市場規模(予測) | 市場を牽引する主な要因 |

|---|---|---|

| 2020年 | 49億ドル | 画像診断支援AIの黎明期 |

| 2025年 | 393.4億ドル | 生成AIの試験導入、音声記録AIの普及 |

| 2026年 | 560.1億ドル | エージェント型AIとマルチモーダルAIの実用化 |

| 2034年 | 1兆332.7億ドル | 医療事務の高度自動化と精密医療の標準化 |

この市場拡大を構造的に支えているのが、マルチモーダルAIと自律型エージェントへの技術転換です。テキストや医療画像、音声、バイタルデータを統合的に処理できるAIが実用段階に入ったことで、**単一業務の効率化ではなく、診療プロセス全体の再設計が可能**になりました。Googleが発表した医療向けモデル「MedGemma 1.5」に代表される技術進化は、診断精度の向上だけでなく、再検査や見落としによるコストを減らす点でも経済的価値を生み出しています。

また、医療AI市場の成長は「売上拡大」だけでなく、「コスト削減効果」という別の軸でも評価されています。SS&C Blue Prismの分析によれば、AIオートメーションの普及により、**2050年までに世界全体で累積9000億ドル規模の医療コスト削減が見込まれる**とされています。人材不足が深刻化する中で、AIは新たな収益源であると同時に、医療システムを持続可能にするインフラ投資として位置付けられています。

地域別に見ると、北米が依然として最大市場である一方、日本や欧州では規制整備と診療報酬制度への組み込みが進み、安定成長フェーズに入りつつあります。特に日本では、医師の働き方改革や高齢化対応という社会課題が明確であるため、**医療AI市場は技術主導ではなく課題解決型で拡大している**点が特徴です。こうした背景から、世界の医療AI市場は今後も一過性ではなく、医療経済の中核を担う分野として成長を続けていくと見られています。

マルチモーダルAIが診断精度を押し上げた理由

マルチモーダルAIが診断精度を押し上げた最大の理由は、単一データでは捉えきれなかった臨床文脈を、複数の情報源を横断して統合できるようになった点にあります。従来の画像診断AIは、CTやMRIなど一つのモダリティに最適化されており、医師が行う「総合判断」を完全には再現できませんでした。

2026年時点で実用化が進むマルチモーダルAIは、画像、テキスト、音声、時系列バイタルを同時に解釈します。例えば、画像上は軽微に見える所見であっても、電子カルテに記載された既往歴や、診察時の会話音声に含まれる症状の訴えを組み合わせることで、疾患リスクをより正確に評価できるようになりました。

この統合処理を象徴するのが、Googleが発表したMedGemma 1.5です。同モデルはCTやMRIの3Dボリュームデータだけでなく、過去画像との縦断比較を行い、病変の微細な変化を定量的に捉えることが可能になりました。Google Researchによれば、MRI画像所見の正確性は従来モデル比で14ポイント向上しています。

| 評価項目 | マルチモーダルAIの成果 | 臨床的意義 |

|---|---|---|

| CT画像所見 | 正確性61% | 誤検出の減少 |

| MRI画像所見 | 正確性65% | 微細病変の検出 |

| EHR質問応答 | 正確性90% | 文脈理解の向上 |

診断精度向上のもう一つの鍵が、医療特化型音声認識との連携です。医師と患者の自然な会話を高精度でテキスト化し、画像所見とリアルタイムに結び付けることで、症状の時間的推移やニュアンスが失われにくくなりました。医療用音声認識モデルMedASRでは、専門用語の書き起こしエラーが最大82%削減されています。

スタンフォード大学やJAMA関連研究でも、人間の診断判断は複数の感覚情報を統合する点に強みがあると指摘されています。マルチモーダルAIは、この人間の思考プロセスに近い構造を持つことで、単なる補助ツールを超えた診断パートナーへと進化しました。

結果として、マルチモーダルAIは「見落としを減らす技術」から「文脈を理解する知能」へと変貌し、診断精度の質的向上を実現しています。

MedGemmaと医療音声認識が変える臨床ワークフロー

MedGemmaと医療音声認識の進化は、臨床ワークフローそのものを根底から組み替えつつあります。従来、診察後に医師がカルテ入力や所見整理に費やしていた時間は、診療の質とは直接関係しない“不可視の負担”でした。マルチモーダルAIであるMedGemma 1.5と医療特化型音声認識MedASRの組み合わせは、この構造的課題に真正面から切り込んでいます。

Google Researchの発表によれば、MedASRは一般的な音声認識モデルと比較して、医療用語や薬剤名の書き起こしエラーを最大82%削減しています。これにより、診察中の医師と患者の自然な会話が、リアルタイムで構造化データへと変換され、SOAP形式の診療記録や電子カルテ項目が自動生成されます。重要なのは、単なる文字起こしではなく、文脈を理解した上で「医学的に意味のある単位」に整理される点です。

さらにMedGemmaは、音声から得られた主訴や経過と、過去の画像検査や検査値を横断的に結び付けます。たとえば「前回より息切れが強い」という発話をトリガーに、過去の胸部CTや心エコー所見を自動的に参照し、縦断的な変化を要約します。人間が頭の中で行っていた照合作業を、AIが裏側で即座に実行することで、診察中の意思決定速度が大きく向上します。

| 工程 | 従来のワークフロー | MedGemma+MedASR導入後 |

|---|---|---|

| 診察記録作成 | 診察後に手入力 | 会話からリアルタイム生成 |

| 過去データ参照 | 医師が個別に検索 | AIが自動で縦断レビュー |

| 所見の要約 | 経験依存でばらつき | 一定品質で構造化 |

この変化は、単なる効率化にとどまりません。Deloitteの医療AIに関する分析でも指摘されているように、記録作業の自動化は医師の認知負荷を下げ、患者との対話の質を高める効果があります。実際、アンビエント・リスニングを導入した医療現場では、診察中に画面を見る時間が減り、患者満足度が向上したという報告もあります。

MedGemmaと医療音声認識がもたらす本質的な価値は、AIが前面に出ることではありません。医師が「話す」「診る」「考える」ことに集中できる環境を、静かに裏側で支えることです。この不可視の再設計こそが、2026年以降の臨床ワークフローを標準化していく原動力となっています。

米国医療機関における生成AIの実装事例

米国の医療機関では、生成AIがすでに「実験的ツール」ではなく、臨床品質と経営効率を同時に引き上げる中核インフラとして実装されています。特に2025年以降は、個別部署での導入から、病院全体を横断するエンタープライズ規模での展開が進み、投資対効果が明確に測定される段階に入りました。

象徴的な事例が、ノースウェスタン・メディシンにおける放射線診断向け生成AIです。同院では内製システムを構築し、CTやMRIの読影結果を基に放射線レポートの約95%を自動生成しています。医師は最終確認と修正に集中でき、脳出血など緊急性の高い所見は自動でフラグ付けされるため、治療開始までの時間短縮に直結しています。デロイトの分析によれば、これは診断精度を維持したままワークフローを再設計した好例と評価されています。

臨床現場の負担軽減という点では、ペンシルベニア大学医学部の研究が注目されています。診察中の会話を自動で構造化ノートに変換するアンビエント型生成AIを導入した結果、臨床医の文書作成時間が平均20%削減されました。単なる時短にとどまらず、診察後の残業や心理的負荷の低下が報告されており、バーンアウト対策としての価値も示されています。

一方、経営面で明確な成果を上げているのが、セントルークス・ヘルスシステムの収益サイクル管理への活用です。診療記録と請求コードの整合性を生成AIが自動でチェック・補正することで、臨床医1人あたり年間約13,000ドルの増収を達成しました。これは医師に新たな業務を課すのではなく、既存データの解釈精度を高めた結果であり、米国医療におけるAI活用の現実的な成功モデルといえます。

| 医療機関 | 主な導入領域 | 定量的成果 |

|---|---|---|

| ノースウェスタン・メディシン | 放射線レポート生成 | レポート95%自動作成、緊急症例の迅速対応 |

| ペンシルベニア大学医学部 | 診療ノート作成 | 文書作成時間20%削減 |

| セントルークス・ヘルスシステム | 収益サイクル管理 | 医師1人あたり年間約13,000ドル増収 |

これらの事例に共通するのは、生成AIを「医師の代替」ではなく意思決定と判断を加速するパートナーとして位置づけている点です。米国の先進医療機関では、臨床アウトカム、職員の働き方、財務指標を同時に改善する手段として生成AIが設計されており、この実装思想そのものが最大の学びだといえるでしょう。

日本の病院で進む医療AIの実用化と成果

日本の病院における医療AIは、2026年に入り「実験的導入」から「業務インフラ」へと明確に位置づけが変わりました。最大の特徴は、導入効果が医師の体感ではなく、時間削減や生産性向上といった定量的成果として示されている点です。特に国立病院や大規模急性期病院では、医療AIが日常業務に深く組み込まれ始めています。

象徴的な事例が、富士通Japanと名古屋医療センターによる退院サマリー作成支援AIです。このAIは電子カルテの記録を自動で要約し、医師が最終確認を行う設計になっています。**従来1人あたり平均28分かかっていた退院サマリー作成が8分まで短縮され、約71%の業務効率化を実現しました**。これは厚生労働省が進める医師の働き方改革においても、現場レベルで有効性が確認された数少ないエビデンスの一つです。

また、診療前工程におけるAI活用も成果を上げています。Ubieが提供するAI問診システムは、患者の回答内容に応じて質問を動的に変化させ、診察前に情報を整理します。これにより医師は初診時から論点を絞った診察が可能となり、外来の回転率向上と患者満足度の両立が進んでいます。日本医療生成AIフォーラムに参画する聖路加国際病院などでは、こうした問診データを地域医療連携にも活用する動きが広がっています。

| 医療機関 | 導入AI | 確認された成果 |

|---|---|---|

| 名古屋医療センター | 退院サマリー作成支援AI | 作成時間を28分→8分に短縮 |

| 大規模急性期病院 | Ubie AI問診 | 診察前情報整理による外来効率向上 |

重要なのは、これらのAIが診断や判断を代替していない点です。**最終的な意思決定は必ず医師が行い、AIは情報整理と下準備を担う**という役割分担が徹底されています。厚生労働省のガイドラインでも医療従事者の最終責任が明確化されており、この設計思想が現場の信頼につながっています。

デロイトの医療業界調査によれば、2026年にはAI導入の評価軸が「できること」から「どれだけ時間とコストを削減できたか」へと完全に移行しました。日本の病院で進む医療AIの実用化は、先進技術の導入競争ではなく、持続可能な医療提供体制を支える現実解として成果を積み上げています。

看護師不足とバーンアウトにAIはどう貢献しているか

2026年の医療現場において、看護師不足とバーンアウトは最も深刻な経営・人的課題の一つです。高齢化と医療需要の増大に対し、人的リソースの確保が追いつかない中で、AIは「人を置き換える技術」ではなく「人を守るためのインフラ」として位置づけられ始めています。

特に効果を上げているのが、アンビエント・リスニングやエージェント型AIによる定型業務の自動化です。Wolters Kluwerの専門家分析によれば、看護業務の負担の多くは直接ケアではなく、記録、報告、調整といった間接業務に集中しています。AIはこの構造的な歪みに直接介入し、現場の時間配分そのものを変えています。

例えば、バイタルサインの記録や入院時のアセスメント、退院後フォローの連絡文作成といった反復性の高い業務をAIエージェントが担うことで、看護師は患者の表情や心理状態に向き合う時間を確保できるようになっています。この変化は業務効率化にとどまらず、看護の本質的価値を取り戻す動きとして評価されています。

| AI活用領域 | 看護師業務への影響 | 期待される効果 |

|---|---|---|

| アンビエント記録 | 手入力の大幅削減 | 記録時間短縮、残業削減 |

| バーチャル・ナーシング | 夜間・軽症対応の分散 | 身体的・精神的負荷の軽減 |

| 退院後フォローAI | 定型連絡の自動化 | 再問い合わせ減少、安心感向上 |

米国を中心とした先行事例では、これらのAI導入により、医師・看護師のバーンアウト報告が大幅に減少したとするデータも示されています。デロイトのヘルスケア展望では、AIがウェルビーイング指標の改善に寄与するかどうかが、今後の投資判断の重要なKPIになっていると指摘されています。

重要なのは、AIが看護判断そのものを担うのではなく、「判断に至るまでの摩擦」を取り除いている点です。エージェント型AIは、看護師が細かな指示を出さなくても文脈を理解し、必要なタスクを先回りして実行します。この自律性こそが、慢性的な人手不足環境でも持続可能なケア体制を支える基盤となっています。

看護師不足への本質的な解決策は、人を増やすことだけではなく、人が燃え尽きない構造をつくることです。2026年の医療AIは、その構造改革を現実のものとしつつあり、看護という専門職の未来を内側から支え始めています。

創薬を再定義する生成AIと計算化学の進展

生成AIと計算化学の融合は、2026年現在の創薬プロセスを根本から再定義しています。従来の創薬は、膨大な化合物ライブラリを実験的にスクリーニングし、偶然性に頼りながら候補を絞り込む手法が主流でした。しかし現在は、標的タンパク質の構造や生物学的制約条件を起点に、AIが分子そのものを設計する時代へと移行しています。

この変化を象徴するのが「生成化学(Generative Chemistry)」です。世界経済フォーラムによれば、生成AIは数千万規模の仮想化合物を計算機上で設計し、結合親和性、毒性、溶解性、さらには脳血管関門透過性といった特性を同時に予測できます。これにより、従来は数年単位で行われていたリード化合物探索が、数カ月レベルに短縮されつつあります。

計算化学の進展も、この流れを強力に後押ししています。分子動力学シミュレーションや量子化学計算は、生成AIが提案した分子の妥当性を高精度で検証する役割を担います。特に近年は、AIが提案と評価を反復する「閉ループ型パイプライン」が実用化され、設計と検証が連続的に最適化されるようになりました。

| 観点 | 従来型創薬 | 生成AI×計算化学 |

|---|---|---|

| 化合物探索 | 既存ライブラリ中心 | 目的に応じて新規分子を生成 |

| 評価手法 | 実験主導 | 計算予測と実験の反復 |

| リード同定までの期間 | 数年 | 数カ月規模 |

実際の応用例として、神経変性疾患のように治療標的が複雑で失敗率の高い領域でも成果が報告されています。AIが数千万の候補分子を仮想生成し、実験に進む候補を数十まで絞り込むことで、研究者は成功確率の高い選択肢に集中できるようになりました。これは、単なる効率化ではなく、これまで着手できなかった疾患領域への挑戦を可能にする質的転換です。

一方で、専門家の間では冷静な認識も共有されています。AIが示す予測はあくまでモデルに基づく推定であり、最終的な有効性や安全性はウェットラボでの検証が不可欠です。創薬におけるAIの役割は、人間の創造性や判断を置き換えることではなく、不確実な生物学的空間を可視化し、意思決定を加速する知的インフラだと位置づけられています。

生成AIと計算化学の進展によって、創薬は「探す作業」から「設計する科学」へと進化しました。この変化は、開発コストや期間の削減にとどまらず、医療ニーズが高いにもかかわらず手付かずだった領域に光を当てる原動力となりつつあります。

日本の医療AI規制とSaMDの最新動向

日本における医療AI規制は、2025年から2026年にかけて大きな転換点を迎えています。最大の特徴は、欧州のような厳格な罰則を伴うハードローとは異なり、イノベーションと安全性の両立を狙ったソフトロー中心の設計が採用されている点です。厚生労働省やPMDAは、AIを医療の成長エンジンと位置づけつつ、現場での実装を阻害しない柔軟な運用を明確に打ち出しています。

その象徴が、2025年改正の薬機法に基づくSaMD、すなわち医療機器プログラムの審査制度の進化です。AIを用いたソフトウェアは、従来のハードウェア医療機器と同一の枠組みで評価されてきましたが、改正後はリスクベースの考え方が一段と明確になりました。PMDAによれば、審査の迅速化と科学的妥当性の担保を両立させるため、AIを活用した書類審査やリスク評価の自動化も段階的に導入されています。

| SaMDクラス | リスク水準 | 代表例 | 2026年時点の扱い |

|---|---|---|---|

| クラスI | 低 | 健康管理、症状チェック | 届出中心で規制緩和を維持 |

| クラスII | 中 | AI心電図解析、画像診断支援 | 審査簡略化と早期承認枠を拡充 |

| クラスIII・IV | 高〜極めて高 | がん診断支援、手術支援AI | 高度管理医療機器として厳格審査 |

特にスタートアップや研究機関にとって重要なのが、クラスII領域での審査スピードの向上です。AI画像診断支援や生体信号解析といった分野では、早期承認制度の活用により、臨床現場での検証と市場投入を同時並行で進めやすくなりました。これは、国内企業が海外勢と競争するうえで大きな追い風となっています。

一方で、生成AIを用いた文書作成や問診支援など、SaMDに該当しない用途についても、明確なガイドラインが整備されました。厚生労働省の指針では、診断や処方の最終責任は必ず医師が負うことが強調されており、AIが作成した下書きを無確認で使用する行為は医師法違反になり得ると明文化されています。この点は、現場での安心感と同時に、過度なAI依存への歯止めとして機能しています。

さらに、個人情報保護の観点も進化しています。個人情報保護法に基づき、医療データを入力したプロンプトがAIの再学習に使われない設定や、国内データセンターでの保管が強く推奨されています。専門家の間では、この厳格さが日本製医療AIの信頼性を国際的に高めるとの評価も出ています。

日本の医療AI規制とSaMDの最新動向は、単なるルール整備ではなく、現場実装を前提とした現実的な設計にあります。規制がブレーキではなくアクセルとして機能し始めたことこそが、2026年時点の最大の変化だと言えるでしょう。

ハルシネーション問題はどこまで克服されたのか

生成AIの医療活用において、長らく最大の課題とされてきたのがハルシネーション問題です。事実に基づかない診断名や根拠不明の治療方針をもっともらしく生成してしまうリスクは、医療現場では致命的になり得ます。しかし2026年現在、この問題は「完全解決」ではないものの、実運用に耐えうる水準まで大きく克服されつつあります。

象徴的なのは、医療特化型ベンチマークによる定量評価が一般化した点です。スタンフォードやMITの研究者も関与するMedHallBenchでは、医療文脈における幻覚を体系的に測定できます。これにより、2023年比で特定ドメインではハルシネーション発生率が80〜90%削減されたことが報告されています。曖昧な体感評価ではなく、数値で改善が示された意義は極めて大きいです。

| 対策レイヤー | 代表技術 | 実務上の効果 |

|---|---|---|

| 知識接続 | 高度化RAG | 最新ガイドラインとの不整合を防止 |

| 検証 | マルチエージェント検討 | 誤情報の自己否定・修正 |

| 可視化 | 確信度スコア表示 | 人間側の判断ミスを抑制 |

特に効果を発揮しているのが、検索拡張生成(RAG)の進化です。単に論文を参照するのではなく、回答文ごとに根拠となるガイドラインや論文をひも付け、どの情報に基づく発言かを明示するグラウンディング設計が標準となりました。JAMAやNEJMなど権威ある一次情報との照合を前提とすることで、空想的な生成余地は大幅に狭められています。

さらに2026年の特徴は、単一モデルに依存しない点です。複数のAIが「生成役」と「批判役」に分かれて議論するマルチエージェント構成や、回答生成・ファクトチェック・信頼度算出を分担するTLM手法が実装されています。これにより、AI自身が「自分の答えを疑う」プロセスを内部に持つようになりました。

もっとも、専門家の間では「ハルシネーションはゼロにはならない」という認識も共有されています。デロイトや世界経済フォーラムのレポートでも、最終判断は必ず人間が担うという原則が繰り返し強調されています。現在の到達点は、AIが誤る可能性を前提に、そのリスクを可視化し、人間が安全に介入できる状態を作り出したことにあります。

つまり2026年時点での答えは明確です。ハルシネーションは技術的・運用的に「制御可能なリスク」へと進化しました。この変化こそが、医療AIが実験段階を終え、現場インフラとして受け入れられた最大の理由だと言えるでしょう。

2026年に医療従事者に求められるAIスキル

2026年の医療現場では、AIは単なる便利なツールではなく、日常業務に深く組み込まれた「協働パートナー」として機能しています。そのため医療従事者に求められるAIスキルは、操作方法の習得を超え、AIの判断を監督し、最終的な責任を負う能力へと進化しています。JAMA関連サミットやJMIRの報告によれば、今後の医師・看護師はAIを使う人ではなく、AIを統治する人であることが重要だと指摘されています。

特にエージェント型AIの普及により、医療従事者はAIが自律的に回す認識・計画・実行・反映のプロセスを理解し、その妥当性を評価する視点を持つ必要があります。**AIが何を根拠に提案しているのかを把握できなければ、安全な医療は成立しません。**この点で、説明可能性を読み解く力や、AIの限界を前提にした意思決定力が臨床スキルの一部として再定義されています。

現在、国際的には医療従事者向けAIスキルは三層構造で整理されることが一般的です。これは技術者になることを求めるものではなく、臨床の質と倫理を守るための現実的な指針です。

| スキル階層 | 求められる能力 | 臨床現場での意味 |

|---|---|---|

| 基礎レベル | 適切な指示出しとAI挙動の監視 | 誤った前提や患者取り違えを防ぐ |

| 中級レベル | バイアスや説明可能性の理解 | 患者への納得感ある説明につながる |

| 上級レベル | ガバナンスと継続的品質管理 | 組織としてAIを安全に使い続ける |

例えば基礎レベルでは、プロンプトの巧拙よりも、患者背景や目的を正確に与え、出力結果を鵜呑みにしない姿勢が重視されます。厚生労働省のガイドラインでも、AIが作成した診療文書や処方案は必ず医療従事者が確認することが明確に示されています。**確認と修正を前提に使うこと自体が、重要なAIスキル**と位置づけられています。

中級レベルになると、AIの回答に潜む偏りや不確実性を見抜く力が問われます。デロイトやWolters Kluwerの分析では、AI導入後のトラブルの多くが技術不足ではなく、解釈不足に起因していると報告されています。説明可能性の指標を理解し、患者に「なぜこの判断になるのか」を言語化できる能力は、信頼構築の要となります。

さらに上級レベルでは、個人のスキルを超え、組織としてAIをどう管理するかが焦点になります。モデルの性能劣化やガイドライン変更に対応する体制づくり、倫理的責任の線引きは、医療安全そのものです。**2026年に評価される医療従事者とは、AIを恐れず、過信せず、責任をもって使いこなせる人材**だと言えるでしょう。

日本の医療AIスタートアップと大手企業の戦略

2026年現在、日本の医療AI分野では、スタートアップと大手企業が明確に異なる戦略を取りながら、相互補完的に市場を拡大しています。スタートアップは臨床現場の課題に深く入り込む垂直型AIで俊敏に価値を生み出し、大手企業はインフラと信頼性を武器に大規模展開を進めています。この二層構造こそが、日本独自の医療AIエコシステムを形作っています。

スタートアップの特徴は、特定ユースケースへの極端な集中です。UbieはAI問診という一点突破で医療機関と患者の接点を押さえ、累計180億円超の資金調達を背景に、2026年には400床以上の大規模病院での標準ツールとして存在感を高めています。患者が入力する症状データをリアルタイムで構造化し、医師の初診前情報収集を代替するモデルは、診療効率と患者満足度を同時に高める点で評価されています。

また、AIRUCAやPreferred Networksのように、画像認識や深層学習の基盤技術を強みに、創薬や医療画像解析へ応用領域を拡張する動きも顕著です。Forbes Japanが選出したAIRUCAは、医療現場のクリエイティブ業務を支援するワークスペース型AIを展開し、診断支援だけに留まらない新しい価値提案を行っています。世界的にも評価の高い研究開発力を持つPreferred Networksは、創薬分野での実績を通じて、日本発AIの技術的信頼性を押し上げています。

一方で大手企業は、医療機関が最も重視する「安全性」「運用実績」「法規制対応」を軸に戦略を構築しています。NTTの超軽量LLM「tsuzumi」はオンプレミス運用を前提とし、個人情報保護やデータ主権を重視する日本の医療現場と親和性が高い設計です。診断書やカルテ要約といった事務領域での活用が進み、AI導入の心理的ハードルを下げています。

富士通はZinraiを中核に、名古屋医療センターで実証された退院サマリー作成AIのように、定量的な業務時間削減というROIを前面に出す戦略を取っています。NECもNEC the WISEに知識グラフ統合技術を組み込み、ハルシネーション抑制という医療AI最大の懸念点に真正面から応えています。これらの取り組みは、厚生労働省やPMDAのガイドラインを踏まえた設計であり、長期運用を前提とした安心感を提供しています。

| プレイヤー | 主戦略 | 代表的な強み |

|---|---|---|

| 医療AIスタートアップ | 垂直型・単一課題への集中 | 現場密着、導入スピード |

| 大手IT・電機企業 | 横断型・基盤提供 | 信頼性、規制対応、スケール |

デロイトのヘルスケア展望が示すように、2026年以降の医療AIは単なる技術競争ではなく、持続的価値を生む体制構築が問われます。スタートアップの革新性と大手企業の安定性が連動することで、日本の医療AIは実証止まりを脱し、社会実装フェーズへ本格的に移行しています。この協調関係こそが、日本が世界に対して示せる現実的かつ再現性の高い医療AI戦略と言えます。

精密医療とフェノミクスが切り開く次の医療像

精密医療の進化を語る上で、近年急速に注目を集めているのがフェノミクスという概念です。フェノミクスとは、遺伝情報だけでなく、画像、行動、生活習慣、環境要因、バイタルデータなど、個人に現れるあらゆる表現型を包括的に捉え、解析するアプローチを指します。AIの進化によって、この膨大かつ高次元なフェノタイプ情報が初めて臨床で扱える現実的な対象になりました。

Nature系ジャーナルを含む近年の医学研究によれば、疾患リスクや治療反応の差異は、遺伝子情報のみでは説明しきれず、環境や行動に強く影響されることが繰り返し示されています。そこでAIは、ゲノム解析に加え、医療画像、ウェアラブルデバイスの連続データ、電子カルテの記述情報を統合し、人間では見落としがちな微細な相関を抽出します。これにより、同じ診断名であっても「誰に、いつ、どの治療が最適か」を高精度で導き出すことが可能になっています。

特に2026年時点で重要なのは、フェノミクスが診断精度の向上にとどまらず、先制医療へと応用され始めている点です。顔貌の微細な変化や歩行パターン、心拍変動といった非侵襲データから、将来の疾患発症リスクを予測する研究が進み、The Innovation誌でもAIが臨床介入のタイミングを前倒しする可能性が指摘されています。病気を治す医療から、病気を起こさせない医療へという転換が、フェノミクスによって具体性を帯びてきました。

| 解析対象 | 従来医療 | フェノミクス×AI |

|---|---|---|

| データ範囲 | 遺伝子・検査値中心 | 遺伝子、画像、行動、生活環境まで統合 |

| 時間軸 | 一時点の評価 | 長期・連続データの縦断解析 |

| 医療介入 | 発症後対応 | 発症前のリスク介入 |

さらに、エージェント型AIの台頭により、これらの解析結果が自動的に臨床ワークフローへ反映される点も見逃せません。AIがフェノタイプ変化を検知し、検査提案や生活指導案を生成することで、医師は判断の質を高めつつ負担を軽減できます。世界経済フォーラムが示す将来像でも、フェノミクスと精密医療の融合は、医療の個別最適化を支える中核技術と位置づけられています。

この流れが示す次の医療像は明確です。個人の生物学的特徴と日常の延長線上にある医療が、AIによって常時アップデートされる世界です。フェノミクスは単なる技術トレンドではなく、医療の意思決定そのものを再定義する基盤として、今後さらに存在感を増していくでしょう。

参考文献

- Deloitte Insights:2026 US health care outlook

- Google Research Blog:Next generation medical image interpretation with MedGemma 1.5 and MedASR

- World Economic Forum:Here’s how AI is reshaping drug discovery

- Wolters Kluwer:2026 healthcare AI trends: Insights from experts

- Fortune Business Insights:医療分野におけるAI市場規模・シェア|成長レポート

- Ubie:日本医療生成AIフォーラム2025